Schaumschlägerei?

Ist Neuromarketing eine ernst zu nehmende neue Dimension der Marktforschung oder nur Ausfluss überspannter Werbehirne, die sich immer neue Werbestrategien ausdenken (müssen)? Eine Bestandesaufnahme.

Ist Neuromarketing eine ernst zu nehmende neue Dimension der Marktforschung oder nur Ausfluss überspannter Werbehirne, die sich immer neue Werbestrategien ausdenken (müssen)? Eine Bestandesaufnahme.

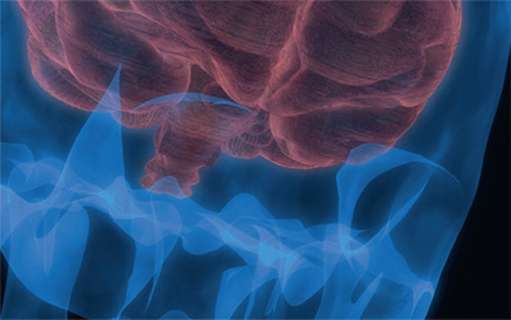

(bs) Ziel des Neuromarketings ist ein besseres Verständnis von Zuständen und Prozessen des Affekts im menschlichen Gehirn, um Erkenntnisse zu gewinnen, wie Bedürfnisse und Wünsche von Konsumenten entstehen.

Zu Hilfe kommt ihm dabei die Medizin, die vor rund zehn Jahren mit neuen bildgebenden Verfahren – im Besonderen der funktionellen Magnetresonanztomografie (MRI) – in eine neue Dimension der Humanforschung vorstiess. Dank dieser Verfahren war es plötzlich möglich, farbige Bilder des lebenden menschlichen Gehirns zu erhalten und so den Leuten beim Denken «zuzusehen». Anfang dieses Jahrtausends machten sich deshalb einige Marketingfirmen – meist in Kooperation mit den Universitäten – auf, den «Kaufknopf» im Gehirn zu finden. Es entstand das sogenannte Neuromarketing.

Ernüchternde Resultate

«Ebenso wenig wie es unmöglich ist, nicht zu kommunizieren, ist es unmöglich, nicht zu konsumieren. Und niemand konsumiert ‹sinnlos›. Selbst banale Kaufentscheidungen sind das Ergebnis von Konsumstrategien unseres Gehirns», schreibt Eva Tenzer in ihrem neusten Buch «Go Shopping! – Warum wir es einfach nicht lassen können». Sie hat sich intensiv mit der Wirkung des Neuromarketings beschäftigt.

Klar ist mittlerweile jedoch, dass es keinen «Kaufknopf» im Gehirn gibt. Die anfängliche Euphorie ist in den letzten Jahren immer mehr skeptischen Einwänden gewichen. So sind auch die bis heute publizierten Resultate eher ernüchternd. Die wohl berühmteste Neuromarketing-Studie wurde 2004 von McClure et al. in der Zeitschrift ‹Neuron› publiziert. Die Forscher wollten mit dieser Studie den Unterschied zwischen Coca-Cola und Pepsi ergründen, denn obwohl die beiden Süssgetränke chemisch beinahe identisch sind, wird Coca-Cola mehrheitlich bevorzugt.

Dazu wurden rund 60 Probanden in einen MRI-Scanner geschoben und mussten die Limonaden durch einen langen Schlauch schlürfen. Wussten die Probanden nicht, welches der beiden Getränke sie zu sich nahmen, so bevorzugte die eine Hälfte Pepsi, die andere Coca-Cola. Dabei waren die Gebiete, welche zum Belohnungssystem des Gehirns (ventromedialer Prefrontalcortex) gehören, bei der jeweils präferierDer ten Limonade viel aktiver. Wurde den Probanden jedoch mitgeteilt, welches Getränk sie zu sich nahmen, so feuerten bei Coca-Cola grosse Nervenverbände in Gebieten, welche mit dem Gedächtnis zu tun haben (u. a. beide Hippocampi und angrenzende Regionen). Bei Pepsi machte das Gehirn keine Regung. Dies legt die Interpretation nahe, dass Coca-Cola starke Assoziationen auslöst und das Gedächtnis aktiviert, was bei Pepsi nicht der Fall zu sein scheint.

Der Hintergrund

Shopping und Konsumieren sind von den Marketingspezialisten längst als die primäre Freizeitbeschäftigung unserer heutigen Überflussgesellschaft identifiziert worden. Einkaufen ist weitaus mehr als die blosse Befriedigung der alltäglichen Bedürfnisse: Es ist das wesentliche Ritual des öffentlichen und gemeinschaftlichen Lebens, durch das Identität geschaffen und gewandelt wird.

Noch vor zehn Jahren konstatierte der Kulturhistoriker Boris Groys über die Verachtung des Konsums und ihre Motive: «Nichts wird in den modernen Konsumgesellschaften so gerne konsumiert wie die Kritik am Konsum. Bloss zu konsumieren scheint moralisch verwerflich zu sein – in erster Linie soll man produzieren, schaffen, kreativ sein.» Diese ethische Abneigung der Intellektuellen gegenüber der markt- und damit systembeherrschenden Konsumgesellschaft vollzog einen deutlichen Wandel. Die Freude am Shopping, am Eintauchen in diese lebendige Welt der Glücksvorstellungen, lässt sich kaum einer mehr ver derben. Das Flanieren durch die Fussgängerzonen und das Kaufen nach dem Lustprinzip ist der Inbegriff von Freiheit geworden und Überfluss die schärfste Waffe gegen jede Kritik am kapitalistischen System.

«Der Akt des Kaufens, das moderne Jagen und Sammeln wird zum spirituellen und kreativen Bekenntnis unserer Lifestyle-Gesellschaft», schreibt Max Hollstein, Direktor der Kunsthalle Frankfurt, der eine Ausstellung zum Thema Shopping zusammengestellt hat. Er kommt zum Schluss: «Die welt weite Standardisierung der Konsumgüter durch einen vereinheitlichten Kultur-, Wirtschafts- und Arbeitsraum sorgt für eine befriedete Zone des Shoppings von transkontinentalem Ausmass.»

Spätestens die Theorie der Postmoderne erkannte unsere Gesellschaft als eine Konsumgesellschaft im weitesten Sinne, in der wir als Konsumenten weniger von Produkten und Dienstleistungen angezogen sind als vielmehr von deren übergeordneten Inhalten und Zeichen. In einem solchen System kann eine Ware, ein Produkt – befreit vom profanen Gebrauchswert – eine vollkommen neue, manipulierbare und manipulierende Rolle in Bezug auf seine Inhalte und unsere Erwartungen und Bedürfnisse spielen. Wir bemerken eine inhaltliche Aufladung und Ästhetisierung selbst des profansten, alltäglichsten Produkts, was zur Folge hat, dass schon der Kauf der notwendigsten Alltagswaren zu einem sehnsüchtigen Akt der persönlichen Selbstdefinition wird. Das führt Hollstein zum Fazit: «Shopping dient der narzisstischen Lusterfüllung ebenso wie der Partizipation an einem leicht konsumierbaren, kollektiven Glücksgefühl.»

Erforschung der Kaufsucht

Die Rückseite der Shopping-Goldmedaille ist die Kaufsucht, also jenes Verhalten, bei dem der Konsument die Kontrolle über sein Handeln beim Einkaufen verliert.

Gerhard Raab, Professor für Marketing und Psychologie an der Fachhochschule Ludwigshafen, erforscht die Kaufsucht seit vielen Jahren und versucht, die Öffentlichkeit für das Thema zu sensibilisieren. Raab führte in Zusammenarbeit mit Bernd Weber von der Bonner Universitätsklinik die weltweit erste Studie durch, bei der Kaufsüchtige mit dem MRI untersucht wurden Und er fand heraus, dass diese Sucht offenbar handfeste neurobiologische Ursachen hat: «Alles deutet darauf hin, dass dieselben Gehirnareale betroffen sind wie bei anderen Suchtformen auch», erzählt er.

Für die Studie wurden 25 Kaufsüchtige und 25 normale Käufer als Kontrollgruppe ausgewählt. Alle hatten zu Beginn des Experiments ein Startguthaben von 50 Euro zur Verfügung. Über einen Monitor im Hirnscan wurden den Probanden nun Bilder von Produkten eingeblendet. Per Knopfdruck konnten sie entscheiden, welche Waren sie kaufen wollten. Beim Blick auf ihre Hirnaktivitäten zeigten sich zwei wesentliche Unterschiede: Erstens war bei den Kaufsüchtigen stärker als bei den normalen Käufern das limbische System aktiv, wo positive Emotionen verarbeitet werden. Zweitens zeigte sich bei der Gruppe der Kaufsüchtigen eine verminderte Aktivität in Bereichen der Insula, die dafür zuständig ist, die Folgen von Handlungen einzuschätzen Raab schliesst daraus, dass Kaufsüchtige stärker von Warenangeboten und den dabei entstehenden positiven Emotionen angesprochen werden als normale Konsumenten, Shoppen also stärkere positive Gefühle auslöst, während gleichzeitig die negativen Konsequenzen ausgeblendet werden. Das erkläre neben verschiedenen Ursachen in der Lebensgeschichte und der Umwelt rein biologisch, warum es Kaufsüchtigen so schwer fällt, auf die durch das Kaufen ausgelösten psychischen Effekte zu verzichten. Im Gehirn von Kaufsüchtigen spielten sich ähnliche Prozesse ab wie bei anderen Süchtigen bis hin zu körperlichen Entzugserscheinungen, berichtet Raab. Diese Entzugserscheinungen reichen von innerer Unruhe und körperlichem Unwohlsein bis hin zu psychosomatischen Erkrankungen und Selbstmordgedanken.

Evolutionäres Kaufverhalten

Die Forschung ist sich einig, dass unser Kaufverhalten evolutionär gewachsen ist: Wer sich in der dunklen Vorzeit rechtzeitig um Vorräte kümmerte, Überschuss beiseite legte und Überfluss produzierte, war im Vorteil. Einer der Forscher und Vorreiter im Neuromarketing ist der Däne Martin Lindstrom. Er fertigte während dreier Jahre Gehirn-Scans von 2000 Probanden an. Alles mit dem Ziel, endlich den «Das-will-ich-Knopf» im Hirn der Konsumenten zu finden. Den hat Lindstrom nicht gefunden. Dafür hat er einen Bestseller geschrieben: «Buy.ology ». Darin beschreibt er, dass die Drohetiketten auf Zigarettenschachteln kontraproduktiv seien. Das Suchtmittelzentrum des Gehirns aktivierte sich zuverlässig, wenn die Probanden so ein Drohetikett sahen. Die Lust wurde stimuliert, nicht die Angst.

Auch Duftnoten, Gefühle, Geräusche und Farben beeinflussen das Kaufverhalten. So glaubt man heute, dass Vanilleduft verkaufsfördernd wirkt, weil er die Menschen an Muttermilch erinnere. Und in einer Studie bewerteten 49 Prozent der deutschen Kunden den Service in einem Baumarkt besser, nachdem der Geruch von frisch gemähtem Gras versprüht wurde. Dank der Neurologie weiss man nun auch, dass die Kunden sich am liebsten in Läden aufhalten, deren Hintergrundmusik langsamer ist als die eigene Herzfrequenz.

Neuroökonomen hoffen, mit ihrem Wissen den Widerstand der Kunden zu knacken, Aufmerksamkeit auf sich zu ziehen – am besten, ohne dass wir es merken. Es gilt aber auch als bewiesen, dass Konsumenten, wenn sie die Tricks der Werbung durchschauen, sich diesen entziehen können.

Gegenstrategien

Was heisst das alles für den Konsumenten? Wie kann er sich gegen Verführung absichern? «Wir können den Verlockungen des (Neuro-)Marketings entgehen und unsere eigenen Konsumimpulse austricksen, wenn wir annähernd so gut über die Funktionsweisen unseres Gehirns informiert sind wie die Experten, die Unternehmen und ihre psychologischen Berater», schreibt Eva Tenzer in ihrem Buch «Go Shopping!».

Sie rät: «Wer sein Konsumverhalten in welcher Hinsicht auch immer verändern möchte, sollte sich dieses Verhalten so bewusst wie möglich machen. Analysieren Sie, unter welchen Umständen Sie zu viel oder das Falsche oder Unnötige kaufen. Wir können unser Verhalten beeinflussen. Etliche Studien zeigen zwar, dass die Emotionen gern mit uns durchgehen, sobald wir uns in Konsumlandschaften bewegen.»

Bernhard Stricker